Heute vor zehn Jahren, am 17. August 2013, kamen in Gubin am deutsch-polnischen Fluss Neiße/Nysa einige Enthusiasten zusammen, um einen etwas anderen deutsch-polnischen Verein zu gründen. Wie kam es dazu?

Schon in den Monaten und Wochen davor hatte man sich getroffen und darüber diskutiert, was das Besondere dieses Vereins sein sollte, was man erreichen und wen man ansprechen wollte und wie all das in einer Satzung abzufassen wäre. Ebenso machten wir uns darüber Gedanken, wie das Logo aussehen müsste, das diesen Verein am besten nach außen hin darstellen bzw. symbolisieren könnte. Wir trafen uns an verschiedenen Orten, brachten alle etwas Nützliches mit: Flipchart, Essen, Trinken und vor allem viele gute Ideen, die wir diskutierten.

Am Ende wurde in Gubin der Verein gegründet. Wir wählten diesen Ort, wo Polen und Deutschland sich auf beiden Seiten der Neiße zusammenfinden, weil wir damit die Intention des Vereins verdeutlichen wollten: Wir sind ein deutsch-polnischer Verein nicht nur dem Namen nach, sondern wir wollen diesen Anspruch mit Leben erfüllen. Zu den Mitgliedern der ersten Stunde gehörten selbstverständlich Menschen aus beiden Ländern. Heute ist das Verhältnis von deutschen und polnischen Mitgliedern ausgeglichen. Die enge Verbindung sollte sich auch in der Wahl unseres Namens widerspiegeln, in dem polnische und deutsche Elemente verbunden sind.

In Gubin wurde der erste Vorstand gewählt. Bis heute sind noch zwei der damals Gewählten, Christian Schmidt und Matthias Horn, im Vorstand. Überdies sind natürlich auch zwei polnische Mitglieder im Vorstand aktiv.

Der Verein setzte sich zum Ziel, über eine Fülle von unterschiedlichen Veranstaltungen möglichst viele Menschen in beiden Ländern anzusprechen und daraus vielfältige Netzwerke entstehen zu lassen. Unser Wirken sollte sich keinen Parteiinteressen unterordnen, sondern offen für alle sein, denen Austausch und Verständigung am Herzen liegen. Daher standen und stehen für uns die persönlichen Begegnungen im Mittelpunkt, das Kennenlernen der anderen sowie die Entwicklung von Empathie und Verständnis für die jeweiligen Befindlichkeiten. Also begannen wir, durch gemeinsam gemachte Erfahrungen unsere Verbindungen zu festigen. Wir organisierten Kajak-Wochenenden und Fahrradtouren, besichtigten zusammen interessante Orte, ließen uns von Fachleuten Thematiken der jeweiligen Länder erläutern, organisierten kulturelle Veranstaltungen und vieles mehr. Nie waren diese Angebote auf die Mitglieder beschränkt, sondern es wurden auch immer interessierte Nichtmitglieder eingeladen, daran teilzunehmen und mitzuwirken. Dadurch erweiterte sich allmählich unser Kreis und die Mitgliederzahl wuchs langsam, aber stetig. Jedes neue Mitglied brachte wie selbstverständlich aus dem eigenen Lebensbereich neue Ideen und Akzente in unsere Arbeit hinein, die dadurch immer vielfältiger werden konnte. Auf diesem Weg werden wir sicher erfolgreich weitergehen.

Selbstredend waren wir schon von Beginn an auch auf den sozialen Plattformen vertreten, dennoch verstärkte sich dieses Engagement mit dem Ausbruch der Corona-Pandemie enorm. Von heute auf morgen war es nicht mehr möglich, sich zu treffen und zu diskutieren, überhaupt gemeinsam etwas zu unternehmen. Es musste sehr schnell Ersatz gefunden werden. An die Stelle der deutsch-polnischen Gespräche, die regelmäßig in einer Gaststätte in Potsdam stattgefunden hatten, trat ein allmonatlicher spannender Podcast, der mittlerweile eine beachtliche Zuhörerschaft findet. Ebenso findet unsere tägliche Veröffentlichung von deutschsprachigen Nachrichten über Polen auf Facebook hohen Zuspruch. Daneben hält unser monatlicher Newsletter alle Abonnenten ständig auf dem Laufenden. All das hat dafür gesorgt, dass der Verein die lange Zeit der Lockdowns nicht nur unbeschadet überstanden hat, sondern sogar wachsen konnte. Das erfüllt uns mit großer Freude und Zufriedenheit, denn in der heutigen spannungsreichen Situation halten wir es für wichtiger denn je, gute nachbarschaftliche Beziehungen zu pflegen.

Obwohl wir unabhängig sind und auch bleiben wollen, arbeiten wir mit anderen Organisationen gerne zusammen, sofern die Kooperation unsere Anliegen fördert. So können wir auf erfolgreiche Veranstaltungen mit Parteistiftungen, dem Deutschen Kulturforum östliches Europa sowie dem Deutschen Polen-Institut in Darmstadt zurückblicken. Auch diese Zusammenarbeit wollen wir in Zukunft weiter betreiben, da sie unserer Meinung nach für alle Beteiligten Vorteile schafft.

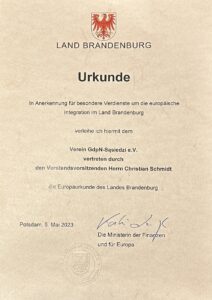

Wir freuen uns über die offizielle Anerkennung unserer Arbeit, die dadurch zum Ausdruck kam, dass uns am 5. Mai 2023 die Europa-Urkunde des Brandenburger Finanz- und Europaministeriums verliehen wurde.

Zum Schluss lässt sich sagen, dass auch bei uns nicht immer alles nach Plan lief, sondern der Verein auch durch manche Tiefen hindurchmusste. Manche Mitglieder gingen, aber viele kamen neu hinzu. Zweifel tauchten auf, aber haben unser Engagement nicht geschwächt. Letztendlich wirkte all das förderlich, indem sich daraus eine ständige kritische Reflexion und Neujustierung der Arbeit entwickeln konnte.

Wir danken allen Mitgliedern, Kooperationspartnern und Sympathisanten! Wir freuen uns auf mindestens die nächsten zehn Jahre, die wir alle zusammen gemeinsam gestalten können.

Renate Rode, Christian Schmidt

Lange unserem Verein GdpN – Sąsiedzi e. V. neben anderen Initiativen die Europaurkunde, die den herausragenden Einsatz für die europäische Integration honoriert. Diese Auszeichnung unterstreicht, dass europäische Werte wie Freiheit, Demokratie, Gleichheit und Menschenrechte keine leeren Worthülsen sind, sondern in konkreten Projekten und Initiativen lebendig werden.

Lange unserem Verein GdpN – Sąsiedzi e. V. neben anderen Initiativen die Europaurkunde, die den herausragenden Einsatz für die europäische Integration honoriert. Diese Auszeichnung unterstreicht, dass europäische Werte wie Freiheit, Demokratie, Gleichheit und Menschenrechte keine leeren Worthülsen sind, sondern in konkreten Projekten und Initiativen lebendig werden.